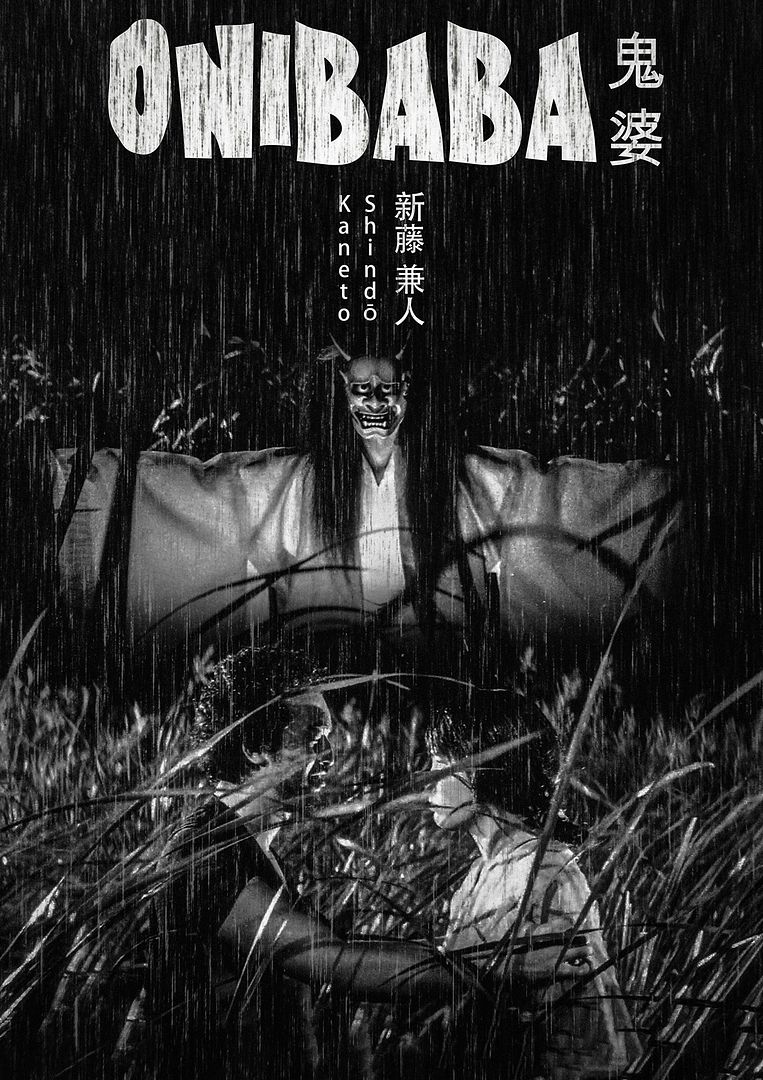

De : Kaneto Shindo

Avec Nobuko Otowa, Jitsuko Yoshimura, Taiji Tonoyama, Kei Sato

Année : 1965

Pays : Japon

Genre : Drame, Fantastique

Résumé :

Au XIVe siècle, la guerre entre les samouraïs ruine le pays. Une femme et sa belle-fille subsistent difficilement en vendant les armes des soldats qu’elles ont tués. Apprenant un jour que sa bru a une liaison avec un déserteur, la belle-mère se déguise en démon pour la terrifier.

Avis :

Dans son histoire, le Japon possède de nombreux attraits par ses valeurs et sa culture. Bien qu’il soit longtemps resté cantonné à des niches de spécialistes, le cinéma nippon présente une approche similaire où le traitement d’un sujet, d’un genre, est presque endémique à l’archipel. On songe, entre autres, à des courants qui amalgament divers registres pour fournir un résultat fascinant et déconcertant. Pour les films d’après-guerre, les histoires de fantômes possèdent une aura sibylline, dont la portée symbolique et tout aussi importante que le récit lui-même. Preuve en est avec Les Contes de la lune vague après la pluie. Onibaba constitue une autre occurrence notable où la poésie se mêle à la tragédie, la réalité aux croyances religieuses.

Avec le présent métrage, Kaneto Shindō évoque son intrigue dans un cadre similaire à L’Île nue. Une production emblématique de sa carrière où l’on suit un duo aux prises avec le labeur du quotidien, la survie face à leur condition d’agriculteurs. Ici, Onibaba avance une perspective bien plus sombre, dans le sens où le travail ou le statut de l’individu ne suffisent plus à sa subsistance. La guerre provoque la famine qui engendre, à son tour, des comportements désespérés, aux considérations aussi effroyables que nécessaires. Le cinéaste s’écarte donc des récits épiques où la figure d’autorité du samouraï idéalise le passé de son pays. Il privilégie un traitement plus intimiste et pragmatique du XIVe siècle.

« cette épure renforce l’isolement des protagonistes. »

En cela, sa mise en scène s’avère très dépouillée. Dans le cas présent, cette épure renforce l’isolement des protagonistes. Noyée dans les hautes herbes, la plaine s’étend à perte de vue. L’absence de repères et cette incapacité à s’en extirper tendent à imposer une impression d’immensité perpétuelle, sans début ni fin. Ce qui s’apparente tout d’abord à un refuge mut progressivement en une sorte de purgatoire où les deux femmes créent et nourrissent leur propre enfer. Dès lors, elles se retrouvent davantage piégées par leur convoitise que par l’environnement ou le contexte. Un tel constat se confirme avec ces séquences cycliques où la jeune femme fuit pour rejoindre son amant. D’ailleurs, il s’agit de ces rares moments où le chant des roseaux brise le silence pesant.

Cette relation charnelle est également l’occasion de traduire des intentions opportunistes, plus que d’étayer de véritables sentiments. En ce sens, on notera une sexualité débridée qui figure dans le courant de la nouvelle vague japonaise. On ne se situe pas encore dans un registre aussi explicite que le pinku eiga. Toutefois, on y constate une vision du désir plus obsessionnelle que sensuelle. Le sexe est alors considéré comme un besoin animal, non comme un acte d’amour. En un certain sens, cet aspect du film sous-tend une forme de modernisme propre à cette génération de cinéastes. Elle se fait l’écho d’une rébellion de la jeunesse des années 1960 face aux conventionalités de leurs aînés, voire de leurs traditions.

« la dimension paranormale constitue une occasion d’exacerber leurs travers, leurs peurs. »

Quant à la dimension paranormale de l’histoire, elle est un moyen d’instrumentaliser le comportement des personnages. Certes, on distingue un véritable fond où l’on se réapproprie le mythe du fantôme féminin vengeur, eu égard au masque d’Hannya. On peut même y remarquer la représentation allégorique de la rancœur et de l’appétence des protagonistes. Pour autant, cet aspect survient tardivement et constitue surtout une occasion d’exacerber leurs travers, leurs peurs. Car l’histoire relève surtout du drame propre aux intrigues véhiculées dans le théâtre nō ou le jidai-geki. Concernant ce dernier registre, on y entrevoit une accointance particulière avec le naturalisme.

Au final, Onibaba est un film déroutant à plus d’un titre. Sorte de huis clos à ciel ouvert, le métrage de Kaneto Shindō détonne par sa vision de l’horreur. Celle-ci ne tient pas à une manifestation paranormale, du moins pas comme on l’entend. Ce subterfuge apparaît même anodin au regard des crimes que les deux femmes perpètrent pour survivre. L’histoire présente un propos âpre, d’une rare violence pour confronter l’humanité à sa cruauté. La sobriété de la réalisation accentue le désœuvrement ambiant, tandis que les relations se dégradent de manière inexorable. Une œuvre oppressante, à même de traduire les perspectives dantesques qui sommeillent en chaque être humain. Ou comment entretenir bien malgré nous notre propre enfer envers et contre tout.

Note : 16/20

Par Dante

Une réflexion sur « Onibaba – Entretenir son Propre Enfer »