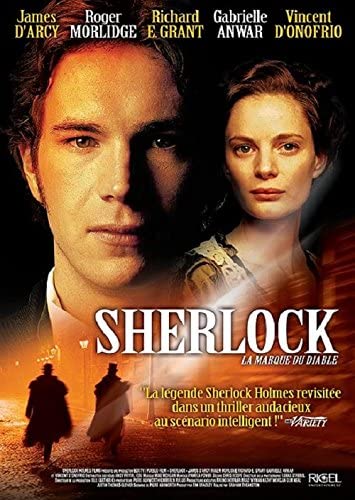

Titre Original : Sherlock : Case of Evil

De : Graham Theakston

Avec James D’Arcy, Roger Morlidge, Gabrielle Anwar, Vincent D’Onofrio

Année : 2002

Pays : Etats-Unis, Roumanie, Angleterre

Genre : Policier

Résumé :

Sherlock Holmes poursuit deux hommes dans la nuit de Londres : il en élimine un premier et tire sur le second, dont le corps disparaît dans la Tamise. La police l’arrête, mais le relâche une fois qu’il a expliqué qu’il vient de tuer le professeur Moriarty, l’homme le plus recherché par la police. Cela fait la gloire de Holmes et lui attire de nombreuses conquêtes féminines. Le détective enquêtait à la demande de Lady de Winter, victime d’un chantage, mais poursuivait aussi une vieille vengeance : Moriarty s’était par le passé attaqué à Mycroft, le frère aîné de Sherlock, le laissant impotent. Plus tard, un trafiquant d’opium requiert l’aide de Holmes pour enquêter sur les meurtres en série d’autres trafiquants. Holmes rencontre alors la médecin légiste, le docteur Watson. Ensemble ils découvrent un point commun aux victimes : une injection d’une puissante drogue inédite. Mais le tueur semble signer ses crimes de la lettre M : Moriarty est-il bien mort, ou n’était-ce qu’une mise en scène ?

Avis :

Lorsqu’un personnage est populaire, il est naturel qu’un auteur ou un réalisateur se penche sur ses origines, à tout le moins son passé. Ainsi, le principe de l’Origin Story tend à dépeindre une facette méconnue, un pan occulté de sa vie. Le procédé est répandu dans de nombreux domaines et genres, comme les super-héros, la science-fiction, sans oublier le cinéma horrifique. Au vu de sa notoriété intemporelle, il paraissait presque incontournable que Sherlock Holmes n’ait pas droit à une telle déclinaison. Certes, Sherlock – La Marque du diable n’est pas la première tentative à officier dans ce registre. Cependant, elle interpelle par son traitement, sa liberté délibérée à s’affranchir de l’œuvre d’Arthur Conan Doyle.

Afin d’entamer les hostilités sur une note tonitruante, on assiste à une confrontation entre le détective et son ennemi juré, le professeur Moriarty. D’emblée, on constate les largesses prises avec le canon holmésien. Cette première séquence s’avance comme une variation de leur affrontement aux chutes du Reichenbach. Seulement, le paysage suisse cède la place aux ruelles crasseuses londoniennes, tandis la chute n’est autre qu’un échouage en règle de Moriarty dans les égouts de la capitale britannique. En guise d’introduction, il en ressort un pétard mouillé qui n’est pourtant qu’un avant-goût de la maigre filiation avec le locataire du 221B Baker Street.

Ce n’est pas tant les tenants de l’affaire qui interpellent. Cette enquête reste sympathique à suivre et, à défaut d’une complexité sous-jacente, demeure plutôt bien ficelée. On évite aussi bien les retournements de situation impromptus que les incohérences inhérentes à un scénariste (ou réalisateur) qui ne maîtrise pas les subtilités de la déduction. D’ailleurs, ce principe est occulté pour qualifier le travail de Sherlock Holmes d’intuitions, voire de devinettes. Les inconditionnels du détective savent pertinemment qu’il exècre ces termes pour définir ses propres méthodes. Est-ce une volonté de tourner en dérision le matériau originel ? Le doute est permis, surtout lorsqu’on constate le développement des protagonistes.

Rarement, une caractérisation s’est montrée aussi éloignée des personnages nés sous la plume d’Arthur Conan Doyle. À la rigueur, les frasques d’Élémentaire mon cher… Lock Holmes ou d’Holmes & Watson sont du même niveau. C’est dire la négligence du traitement pour un téléfilm qui s’appuie sur un ton sérieux, censément réaliste. Sherlock est un séducteur invétéré en quête de notoriété, pâle ersatz d’un Dorian Gray des bons jours. Moriarty met à contribution son génie du crime pour un obscur trafic de drogue. Watson s’est reconverti en médecin légiste bougon. Lestrade devient un flic bourru, consciencieux et guère intéressé par les retombées médiatiques et professionnelles de la résolution de ses enquêtes.

Quant à la reconstitution historique, elle souffre d’un traitement basique et guère immersif. Si l’on sent que les moyens sont limités, on se contente de ressasser les images communément admises du Londres victorien. Les ruelles faiblement éclairées. Les transports houleux en fiacre. Les repaires de brigands. Les prostituées sur le trottoir. Il n’y a rien de foncièrement original, à tout le moins singulier dans cette manière de reproduire Londres en 1886, même le clivage social n’est guère esquissé. Et ce n’est pas cet ultime affrontement derrière l’horloge de Big Ben qui inversera la donne. À l’issue de cette rencontre, il est difficile de ne pas songer au dénouement de Basil, détective privé !

Au final, Sherlock – La Marque du diable s’avance comme une transposition télévisuelle assez médiocre de l’œuvre d’Arthur Conan Doyle. Sans le rapprochement avec cette dernière, le téléfilm de Graham Theakston aurait pu être un modeste et néanmoins distrayant polar historique. Au sortir de cette comparaison légitime, il en ressort une vision beaucoup trop éloignée du canon holmésien pour convaincre. Le fait de se focaliser sur un premier degré constant ne joue guère en sa faveur. Il ne s’agit pas de la première incursion à s’écarter sciemment de son modèle littéraire. Pour autant, cette approche multiplie les contradictions et les incohérences en raison de son statut d’Origin Story. Cela tient tout autant à la timeline qu’à la caractérisation ou aux interactions entre les protagonistes. Une adaptation anecdotique.

Note : 08/20

Par Dante