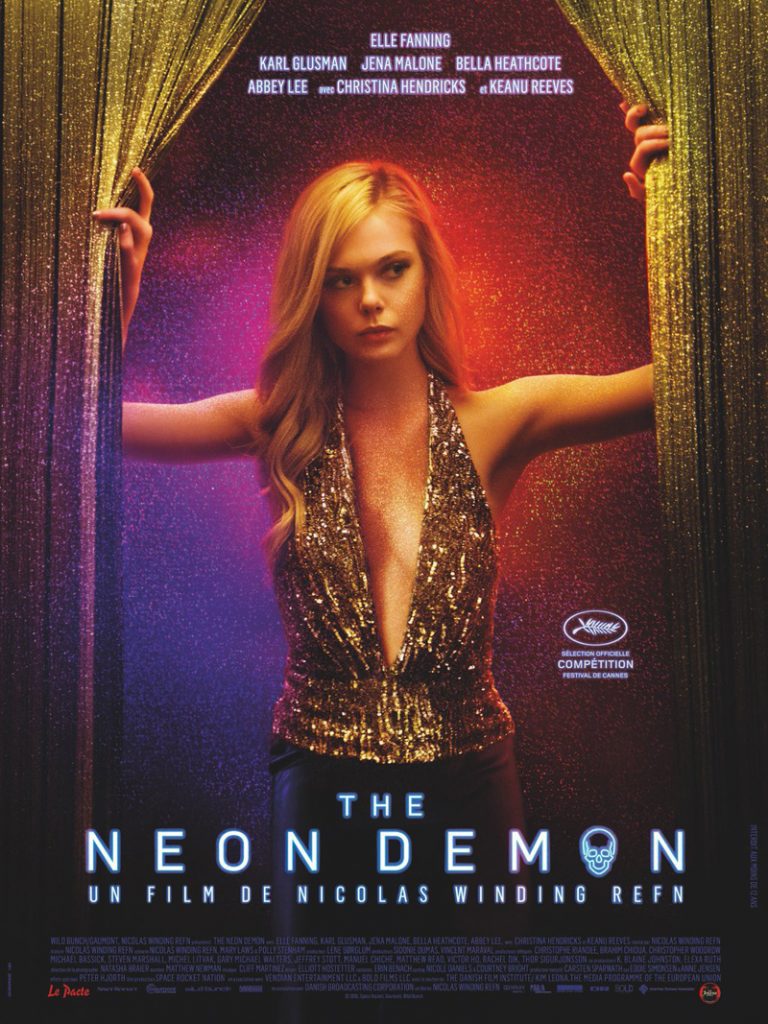

Titre Original : The Neon Demon

De: Nicolas Winding Refn

Avec Elle Fanning, Keanu Reeves, Christina Hendricks, Jena Malone, Bella Heathcote, Karl Glusman, Alessandro Nivola, Abbey Lee

Année: 2016

Pays: États-Unis

Genre : Horreur-Thriller

Résumé :

Une jeune fille débarque à Los Angeles. Son rêve est de devenir mannequin. Son ascension fulgurante et sa pureté suscitent jalousies et convoitises. Certaines filles s’inclinent devant elle, d’autres sont prêtes à tout pour lui voler sa beauté.

Avis :

Masturbatoire, prétentieux, vide, sans intérêt.

Éreinté par la critique lors de sa projection au festival de Cannes, le nouveau film de Nicolas Winding Refn s’est vu affublé de tout ce que la sphère journalistique connaît de commentaires féroces.

Et avec une telle virulence qu’il suffit de faire allusion au film pour voir accourir des détracteurs qui semblent prêts à étouffer dans l’œuf toute analyse enthousiasmée.

Un phénomène qui s’était déjà produit à la sortie d’Only God Forgives, accusé de mise en scène absconse et m’as-tu-vu, et qui devrait commencer à faire tiquer sur la capacité du danois à proposer autre chose que de l’esbroufe visuelle léchée, si cette même mise en scène n’avait pas justement gagné un prix à Cannes quelques années plus tôt, pourtant au service d’un film complètement vide aux enjeux insipides dont il constituait un vernis fragile (oui, c’est le moment où certains vont s’insurger et ne pas être d’accord, mais tout objectif que l’on essaie d’être, une critique ne constitue toujours que le point de vue de son auteur, donc calmez-vous un peu, respirez par le nez).

Et si…

Et si les différents entre spectateurs ne provenaient pas du débat qui statuerait sur le génie ou l’imposture de Refn ?

Et si âpres critiques comme commentaires laudatifs ne découlaient que d’une identification ou non à cette façon d’utiliser l’image comme unique vecteur scénaristique ? Incompréhension (légitime) pour les uns, assimilation (immédiate) pour les autres, notre avis sur le film se construirait sur notre capacité à en absorber le style esthétisé à l’extrême. Un style dont le cinéaste semble avoir fait sa marotte depuis Drive, jusqu’à inspirer Ryan Gosling pour sa première réalisation avec le fascinant mais opaque Lost River.

Car chez Refn, la façon d’appréhender un film et de raconter une histoire a évolué en même temps que sa carrière.

Il est loin le temps des premiers films, bruts, sans fioritures, où la violence des images et des rapports humains était déjà plus importante que les situations induites par le scénario, mais qui ne s’embarrassait pas encore d’un esthétisme au millimètre. Des films comme Pusher ou Bleeder se rapprochaient même plus du travail de Lars Von Trier ou de Thomas Vinterberg.

Pourtant très vite, avec Inside Job et son passage de l’autre côté de l’Atlantique (même si Refn conserve une bonne partie de son équipe habituelle, faisant du film une production autant danoise que canadienne), il évolue vers un style toujours épuré, mais à l’image beaucoup plus travaillée, glacial, pesant, presque lancinant. Une mise en scène à des lieues de la nervosité et la brutalité de Bleeder ou de la trilogie Pusher, qu’il va conserver encore avec ses deux films suivants, Bronson et Valhalla Rising.

Comme les peintres (ce qui est loin d’être étonnant vu sa propension à raconter des histoires avant tout picturales), le réalisateur semble avoir eu plusieurs périodes.

Après sa période rêche à l’esthétique presque documentaire, un peu chaotique et très virulente, est venue sa période pure, souvent onirique, presque poétique, qui mettait plus en scène par l’ambiance un univers et un personnage fort (Bronson, ou le Guerrier silencieux du film éponyme) qu’une véritable structure scénaristique.

Et si, avec Bronson, il était déjà connu des cinéphiles avertis, c’est bien avec son film de vikings à la limite de la fantasmagorie qu’il s’est fait connaître d’une partie du grand public, qui déjà se divisait en deux camps, ceux qui se laissaient bercer par le rythme hypnotique et ceux qui s’endormaient carrément. Pas étonnant quand on sait qu’il est un des plus difficile d’accès de la filmographie du réalisateur, surtout pour ceux qui s’attendaient à un Braveheart nordique.

Le succès commence à poindre le bout de son nez, les critiques s’intéressent de plus en plus au cinéaste, il était logique que des studios lui proposent un film de commande.

Et avec ce scénario (le seul qu’il n’ait pas écrit) tiré du roman Drive de James Sallis, après sa trilogie (bon ok, quatre films avec Bleeder) rêche et sa trilogie pure, Refn va entamer sa période esthétique.

Drive sera encensé par une bonne partie de la critique, recevra le prix de la mise en scène à Cannes et contentera un public habitué aux histoires linéaires accessibles, quitte à s’aliéner les fans de la première heure qui auront la désagréable impression de se faire fister par un gant de soie, tant l’esthétique singulière et très travaillée semble plaquée artificiellement sur un scénario plutôt creux mais qui se suffit à lui-même.

La chose sera différente, et même complètement inversée, avec Only God Forgives. Galvanisé par le succès de sa mise en scène, enthousiasmé par les possibilités symboliques du style auquel il vient de s’essayer, Refn prend le taureau par les cornes et décide de faire de cette esthétique, plus qu’une mise en image et en situation d’un scénario, le véritable catalyseur de l’histoire. Les péripéties, l’enchaînement des scènes, la structure du film ne sont qu’un prétexte pour raconter une histoire uniquement par le biais de l’image, du symbole, de la métaphore. Impossible de comprendre, et encore moins d’apprécier le métrage, sans en analyser, consciemment ou non, le sous-texte pictural.

Il en résulte son film le moins accessible, le plus opaque, qui demande un incroyable effort de concentration et d’attention qui n’est pas forcément le but premier du spectateur, aussi peu lambda soit-il.

Sans éléments de « storytelling » concret à se mettre sous les yeux, le film a vite fait de se rapprocher de l’art vidéo, laissant sur le bas-côté toute une partie du public peu désireux de se tordre l’esprit à essayer de comprendre ce que le réalisateur a voulu dire.

Only God Forgives sera accueilli plutôt froidement, tandis qu’une minorité (dont votre serviteur) s’avèrera ravie de voir Nicolas Winding Refn étrenner une manière, peut-être pas nouvelle, mais en tout cas originale, de raconter une histoire, par le biais de l’image plus que par son scénario.

Voilà un préambule pour le moins étendu me direz-vous, mais néanmoins nécessaire pour comprendre le cheminement du cinéaste et la légitimité de sa mise en scène sur The Neon Demon, tout sauf due au hasard ou à une volonté égocentrique de se regarder filmer.

Qu’elle soit brute, épurée ou sur-esthétisée, elle est toujours provenue d’une réflexion réelle et d’une volonté d’utilisation au-delà de la mise en image.

Et surtout, avec ce nouveau film, le réalisateur semble clore sa « trilogie de l’esthétisme » avec un reader’s digest qui embrasse les préoccupations de ses deux précédentes œuvres.

Si le principal intérêt du film, son propos véritable et les enjeux qu’il brasse passent avant tout par l’image et ses symboliques, celui-ci possède quand même une véritable histoire, une véritable évolution, un cheminement concret qui, s’il n’est pas nécessairement linéaire et se constitue plutôt d’une structure éclatée, raconte comment la Jeune Jesse, jeune beauté de l’Amérique profonde, débarque à Los Angeles avec des rêves de top model et se retrouve confrontée à la fois à la réalité d’une société opaque et superficielle, mais aussi à son propre désir dévorant de briller, d’être appréciée, voire adulée.

Pour The Neon Demon, Refn utilise une structure de contes dans ce qu’ils ont de plus noir et de plus violent. Un monde où les ogres pullulent, où les créatures humaines et animales rôdent autant dans l’ombre qu’à la lumière glacée des spots, et où même l’innocence est un concept ambivalent.

Il a été dit en amont de la sortie du film, pendant sa promotion, que l’héroïne était à la fois victime et bourreau, et c’est le cas.

Jesse est une victime. Une victime de sa beauté, de sa jeunesse et sa fragilité qui en font une proie de choix pour les aspirantes mannequins, aînées jalousant son succès précoce.

Une victime du système qui la broie peu à peu pour la faire rentrer dans un carcan contrôlé, artificiel.

Et Jesse est aussi un bourreau à cause de celle-ci, tant elle se laisse porter par les louanges qui arrivent bien vite, trop vite, nourrissant une vanité qu’elle ne se connaissait pas.

Nourrissant aussi une condescendance progressive envers les humbles qui l’ont accueilli, et les invisibles, toutes celles qui, contrairement à elle, luttent pour se faire une place sans attirer la moindre attention.

Petit à petit, Jesse grimpe l’Olympe, devient un sujet de fascination autant que de haine de la part des « petites gens » et de ses rivales, aigries jusqu’à l’os qu’elles ont juste sous la peau, terrifiées de dépasser la date de péremption d’un univers qui prend et qui jette.

The Neon Demon (littéralement pour les anglophobes stérilisés « le Démon du Néon ») raconte au final la création d’un monstre de Frankenstein, un Golem de la fable aussi puissant et dangereux pour ceux qui l’entourent qu’à la merci de la vindicte populaire, matérialisée ici par le phénomène d’attraction-répulsion qui s’empare autant de la gent masculine que féminine.

Comme dans les contes (les premières histoires d’horreur, qui tenaient souvent lieu de légendes urbaines au Moyen-Âge et à la Renaissance avant d’être édulcorés), rien n’est jamais tout noir ou tout blanc, les héros ont leur part d’ombre (après tout, dans l’histoire originelle, le beau Prince Charmant ne viole-t-il pas la Belle au Bois Dormant dans son sommeil avant que l’accouchement ne la réveille ?), et le Loup est aussi dangereux pour le Chaperon Rouge que celui-ci peut s’avérer mortel pour le Loup.

La frêle jeune fille innocente est en constante mutation, elle est autant Blanche-Neige que la méchante Reine, autant une brebis égarée qu’un prédateur en puissance dans un univers de faux-semblant où la vanité est loi, où l’orgueil est roi, où Jesse devient reine d’un royaume de papier glacé.

Dans le Los Angeles de The Neon Demon, seule l’apparence compte. Elle est mère de tout, elle construit et déconstruit les carrières, elle célèbre une beauté subjective, artificielle, plaqué comme du vernis sur une société décadente qui se conforme lentement à une vision d’elle-même si lisse, contrôlée, poseuse, qu’elle finit par ressembler aux magazines qu’elle produit. Elle crée des êtres vides, en deux dimensions, obsédés par la perfection, qui déambulent comme dans des photos de mode glacées, comme si le monde n’était que l’illusion synthétique d’une Reine des neiges qui aurait transformé le royaume en une gravure de mode perpétuelle.

On a beaucoup reproché à Refn sa mise en scène « clipesque » qui ferait ressembler le film à une pub pour parfum. Pourtant comment mieux raconter cette histoire de jeune fille malléable ingérée et régurgitée par un système basé sur l’apparence, comment mieux décrire cet univers en sur-ésthétisation permanente qu’en transformant littéralement les personnages en coquilles vides et les cadres en photos de mode ?

Le film commence d’ailleurs, à dessein, sur une séance photo pompeuse et glacée, mettant Jesse dans une pose anti-naturelle au possible qui tient autant d’une plastique de film d’horreur porno chic que des tableaux classiques, à mi-chemin entre une Pieta solitaire et la Mort de Marat.

Une autre manière de montrer la décadence d’un monde où l’art devient une guerre d’égos, une stylisation abusive de la réalité, un jeu de miroirs dont Refn récupère l’imagerie pour mieux raconter son histoire.

En utilisant une esthétique propre au monde qu’il décrit, il embrasse ses thématiques par l’image au lieu de les décrire et de les surligner par le scénario ou le dialogue.

Le monde de The Neon Demon est celui des reflets, des êtres qui deviennent des ombres ou des images, de la chair qui ne veut plus être chair mais en ressent encore le besoin.

Un univers de matriochkas qui ne dévoilent jamais véritablement leur véritable nature, car ici, tout ce qui importe, c’est l’apparence, et le regard des autres. Le regard que l’on porte sur soi, et sur les autres, le regard que les autres portent sur nous, et sur eux-même, le rapport à la chair et à la chair des autres. Dans le monde de la mode, l’individu n’est rien sans le regard des autres, le regard d’envie, de respect, d’adoration ou de dégoût.

Bref, en quelque sorte, The Neon Demon résume en images la sentence chère à Jean-Paul Sartre : l’Enfer, c’est les autres.

C’est le patron de motel comme un fantôme désabusé que les jeunes mannequins ne fascine plus (magnétique Keanu Reeves), c’est le jeune photographe candide et respectueux qui voit Jesse se métamorphoser en créature de la mode (Karl Glusman l’élément masculin de Love), c’est le photographe célèbre et mutique qui voit ses modèles littéralement comme des toiles à peindre (Desmond Harrington qui fait peur pour sa santé tellement il a maigri), c’est le fashion designer qui n’accorde pas un regard aux mannequins qui suent sang et eau depuis des années et se retrouve fasciné à la première apparition de Jesse (Alessandro Nivola en grande forme), c’est l’amie maquilleuse trop vite rencontrée, thanatopracteuse pour gagner sa croûte, qui s’accroche à la beauté de Jesse comme si elle pouvait la siphonner (hypnotique Jenna Malone), ce sont ces deux créatures longilignes qui méprisent autant qu’elles craignent l’ogre qu’est devenue Jesse en véritables sorcières (Bella Heathcote, et Abbey Lee, une des mariées de Mad Max : Fury Road).

C’est tout un microcosme qui gravite autour de Jesse et constitue ses « autres » autant qu’ils représentent ce regard incessant les uns pour les autres. Hantés chacun par leurs peurs et leurs ressentiments, dans une atmosphère d’un onirisme lugubre, ils deviennent des miroirs humains, des choses qui ne tiennent plus que sur leur apparence, et vivent pour et par le regard des autres.

Pas étonnant dès lors, que la symbolique du reflet soit si forte dans la mise en scène du danois. Plutôt que d’utiliser le parallèle du miroir sur une seule scène clé, comme a pu le faire assez maladroitement Darren Aronofsky pour la schizophrénie dans le pourtant pas si mauvais Black Swan, il fait courir sa symbolique sur toute la durée de son film, créant constamment des jeux de reflets, transformant un défilé de haute-couture en un parcours symbolique égocentrique et sensitif où Elle Fanning s’embrasse littéralement dans des miroirs qui la font se multiplier, remplaçant même au fur et à mesure du film des cadres et des fenêtres en miroirs, comme si ce regard incessant sur soi-même et les autres contaminait peu à peu l’existence de Jesse, jusqu’à ce qu’elle ait du mal à distinguer le fantasme de la réalité.

Jesse est une vierge de contes de fées qui devient peu à peu une ogresse de flatteries, quitte à se confronter à des sorcières plus dangereuses qu’elle.

Il y aurait encore beaucoup à dire sur The Neon Demon et ses multiples symboles, comme ceux d’un viol psychologique accepté opposé à un viol onirique fantasmé, les indices constants sur le véritable fond des personnages derrière leur apparence, la métaphore de l’Enfer dans lequel plonge Jesse, cercle après cercle, mais ce serait déjà trop dire.

The Neon Demon est de ces films qui se vivent, qui se ressentent, et qui demande une expérience de cinéma sensoriel totale. Une œuvre où le scénario n’est qu’une base ténue qui ne put supporter à elle seule tout le poids du sous-texte, et qui laissera forcément impassible un bon nombre de spectateurs dont la sensibilité artistique ne se mariera pas avec celle d’une allégorie picturale assez difficile d’accès.

De là à taxer Refn de poseur qui n’a rien à raconter, il ne faudrait tout de même pas exagérer, tant le film foisonne au contraire de pistes et de métaphores subtiles, mais il est sûr que comme pour son précédent film, encore plus opaque et construit uniquement sur l’image, il sera de mise de citer l’adage : Ca passe ou ça casse.

Ça a cassé à Cannes, espérons que ça passe au cinéma.

Une chose est presque certaine, si l’on en croit son rythme de carrière et son prochain projet (Les Italiens, une série policière franco-italienne adaptée des romans d’Enrico Pandiani et héritée des films noirs français dont il devrait être le showrunner), The Neon Demon devrait clore le chapitre de sa période « esthétique » et l’emmener vers de nouveaux horizons de mise en scène, en se créant en toute logique toujours autant de défenseurs que de détracteurs.

Note: 18/20

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=3mRz8PWELUE[/youtube]